大津市

大津市 スタンプラリーお勧めコース(一例)

スタンプラリーお勧めコース(一例)下記コースは一例となります。他にも様々なスポットを巡るコースをご用意しています!

他のコースは、BIWA-TEKU(ビワテク)アプリの「スタンプラリー」メニューからご確認ください。

日本三大名橋のひとつで、近江八景「瀬田の夕照」で名高く、日本書記にも登場する。昔から「唐橋を制するものは天下を制する」といわれる程、交通・軍事の要衝であり何度も戦乱の舞台となった。現在の様に大橋・小橋の形になったのは、織田信長が架け替えてからと云われています。

琵琶湖の総合的な水管理が流域の発展に治水、利水及び環境の面から貢献し、瀬田川洗堰が琵琶湖を抱える滋賀県だけではなく、下流の京都府や大阪府にとっても、治水や利水の面から非常に重要な施設であることを、広く理解してもらうことを目的として平成4年11月に設置されました。

現在の滋賀、京都、大阪の発展の礎である琵琶湖と下流の淀川について、その治水と利水の苦難の歴史と、上流の滋賀県と下流の府県が協力しあい昭和47年から平成9年までに実施してきた「琵琶湖総合開発事業」とその成果について、展示物を通して紹介しています。

昭和37年に現在の洗堰が完成し、湖の水位調整と治水対策の要となっています。電動で開閉する事が出来、放水の際は壮観です。明治38年に完成した旧洗堰の一部は現在も残っています。

平成27年2月に瀬田川散策路の一部として完成。全長約128mの歩行者用の橋。

橋が架かる千丈川には、中流あたりにホタルが生息していて、橋の名称の由来にもなっていると思われます。

西国三十三ヶ所観音霊場の第十三番札所として、また近江八景「石山の秋月」として有名な寺院。紫式部が源氏物語の構想を練ったと伝わり、国宝の本堂などの文化財や、咲き誇る花々など、見所の尽きない寺です。大津市の観光キャラクターである、おおつ光ルくんも、ここから生まれました。

ポイントがもらえる施設・イベントのご紹介(一例)

ポイントがもらえる施設・イベントのご紹介(一例)下記でご紹介している施設・イベントは一例となります。他にもポイントがもらえる施設・イベントがたくさんあります。

BIWA-TEKU(ビワテク)アプリの「ポイントをためる」メニューからご確認ください。

草津市

草津市 スタンプラリーお勧めコース(一例)

スタンプラリーお勧めコース(一例)下記コースは一例となります。他にも様々なスポットを巡るコースをご用意しています!

他のコースは、BIWA-TEKU(ビワテク)アプリの「スタンプラリー」メニューからご確認ください。

東海道・中山道を往来する旅人にも厚い進行を受けた神社で、境内には、今も水が湧き出ており水天宮をお祀りしています。珍木・陰陽木があり、願いを掛ければ、縁が結ばれ、夫婦和合し、円満になると伝えられています。

草津市内を東西に流れていた旧草津川は、まちよりも高い位置を流れる「天井川」としてかつて全国的にも有名でした。川としての役割を終えた今、全長約7kmにわたる「緑軸」となる公園として整備され、de愛ひろば(区間5)は、市民活動の場となるにぎわい活動棟やイベント広場、ストリートファニチャーや様々なテーマで整備された多様なガーデンエリアなどがあり、人々が集い・楽しめるにぎわい空間となっています。また、商業施設「クサツココリバ」があり、食事やスポーツなどをお楽しみいただけます。

「右東海道いせみち 左中山道美のぢ」と刻まれた道標が建つこの地は、東海道と中山道のまさに分岐・合流地点。かつて草津宿の追分見付と呼ばれていたこの地に、街道を往来する諸国定飛脚の宰領中から寄進された火袋付きの常夜灯が今に残されています。

東海道と中山道の合流点であり、多くの旅籠が軒を並べた草津宿。そのシンボルであり大名などが休泊したのが草津宿本陣。現存する最大級の本陣が平成の大修理を終え、当時の姿のままに甦りました。多数の関札と浅野内匠頭や吉良上野介が名を連ねる大福張などにふれれば、気分は江戸時代へとタイムスリップできそうです。

地域の皆さんや観光のお客さまが、気軽に休憩していただける空間です。休憩所・畳間、観光案内所、情報発信ステーション、授乳室、トイレがあります。集いの場としてご利用ください。

東海道に面して鎮座し、古くより交通安全厄除けの神社として信仰を集めています。境内には延宝8(1680)年11月建立の銘がある県内最古の石造道標(旧追分道標)が移設されています。

東海道と矢橋道の分岐点にあった姥が餅屋の軒下に寛政10(1798)年に建てられた道標で、東海道を往来する旅人を矢橋の渡しに導くためのものでした。

玉のような清水が湧き出たという故事来歴を有する名所で、諸国六玉川の一つに数えられ、浮世絵や名所図会等で諸国の人々に知られるようになりました。

ポイントがもらえる施設・イベントのご紹介(一例)

ポイントがもらえる施設・イベントのご紹介(一例)下記でご紹介している施設・イベントは一例となります。他にもポイントがもらえる施設・イベントがたくさんあります。

BIWA-TEKU(ビワテク)アプリの「ポイントをためる」メニューからご確認ください。

守山市

守山市 スタンプラリーお勧めコース(一例)

スタンプラリーお勧めコース(一例)下記コースは一例となります。他にも様々なスポットを巡るコースをご用意しています!

他のコースは、BIWA-TEKU(ビワテク)アプリの「スタンプラリー」メニューからご確認ください。

滋賀県立総合病院と済生会守山市民病院に囲まれるように整備された公園です。

市民に愛されている野球グラウンドです。

守山市民運動公園の中にあり、ホタルを中心とした生きもの、そして自然に関する資料を展示しています。

栗東市

栗東市 スタンプラリーお勧めコース(一例)

スタンプラリーお勧めコース(一例)下記コースは一例となります。他にも様々なスポットを巡るコースをご用意しています!

他のコースは、BIWA-TEKU(ビワテク)アプリの「スタンプラリー」メニューからご確認ください。

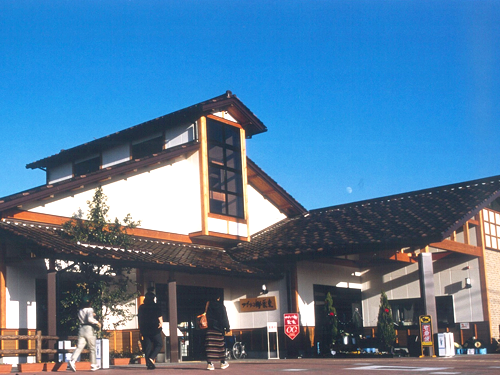

県道片岡栗東線に面した道の駅。

農業者と消費者の交流が図れる加工・販売・体験等の機能を有した施設、地場野菜を使ったメニューを提供するレストランや駅内の加工所で加工した農作物加工品等を販売する物産品コーナーがある。

加工所では、製造過程が見学でき、体験工房にて、うどん・そば・パンの加工体験ができる。

体育館に隣接して、陸上競技場やテニスコートなどを備えた野洲川運動公園があります。

野洲川運動公園から、三上山の美しい景色を眺めることができます。

もともと高野の郷は和銅年間に近江の鋳銭司として和銅開珎の鋳造にあたったという高野道経ら一族が住んだところで、当地一帯の開発を手がけたと伝えられている。

そうした人々が祖先を祀ったのが高野神社であり、延喜式の式内社である。本殿の前にある石燈籠は、鎌倉時代の作で、国の重要美術品となっている。

鎌倉時代に小松左衛門尉宗定が平家追悼のために、信濃善光寺へ四十八度の参詣をして、善光寺如来の分身を安置したことに始まる。

春秋の彼岸には縁日がたちにぎわう。重要文化財の阿弥陀如来像は、来迎印を結ぶ立像。浄土宗。

「和中散本舗ぜさい」として江戸時代、全国的に知られた薬の老舗。

東海道の間の本陣(六地蔵梅ノ木立場)としての役目も果し、重要文化財の店舗や座敷、製薬場など、近世初頭の商業建築としてはわが国唯一の遺構である。幕末には有名なドイツ人医師シーボルトも訪れている。

SL公園は、手原稲荷神社に併設された公園で、東海道草津線の電化に伴い廃車となった蒸気機関車を展示する公園である。

展示する蒸気機関車は、昭和49年(1974年)2月に当時の天王寺鉄道管理局より無償貸与されたD51403号機で、静態保存されている。

野洲市

野洲市 スタンプラリーお勧めコース(一例)

スタンプラリーお勧めコース(一例)下記コースは一例となります。他にも様々なスポットを巡るコースをご用意しています!

他のコースは、BIWA-TEKU(ビワテク)アプリの「スタンプラリー」メニューからご確認ください。

守山市から野洲川橋を渡ってすぐにあるお堂。鎌倉時代のの木造聖観音立像(野洲市指定文化財)が祀られています。

大小の石仏は鎌倉時代のもので、中山道を行き交う旅人の道中を守ったと伝えられています。

また、当時は乳幼児が育ちにくかったこともあり、子を持つ親たちが「我が子もこのお地蔵さんくらいになれば、後は良く育つ」と背くらべさせるようになり、「背くらべ地蔵」と呼ばれるようになったといいます。

「国史跡大岩山古墳群」のうち、6世紀を中心とする「甲山古墳」「円山古墳」「天王山古墳」の3古墳があります。古墳の周辺には地形模型や案内所、自然観察、地域学習の場として利用することができます。

室町時代の東山建築文化の粋を極め、国宝の本殿に施された彫刻がみごとです。また、大篠原の地は、かつてもち米の産地として盛んであったことから「鏡餅発祥の地」と伝えられており、大笹原神社本殿の隣には鏡餅の元祖をまつったとされる「餅の宮」が建てられています。

壇ノ浦の戦いで敗れた平家最後の総大将である平宗盛は鎌倉へ下り、源頼朝と対面した後、源義経に京に連れられる途中の篠原の地で斬首されます。首は京へ帰り、胴はこの地に葬られたと伝えられています。

甲賀市

甲賀市 スタンプラリーお勧めコース(一例)

スタンプラリーお勧めコース(一例)下記コースは一例となります。他にも様々なスポットを巡るコースをご用意しています!

他のコースは、BIWA-TEKU(ビワテク)アプリの「スタンプラリー」メニューからご確認ください。

信楽駅を降りると出迎えてくれる大たぬき。

季節ごとにいろいろな衣装に変身していることもあります。

信楽焼の工芸品や参考品、関連資料等を展示しています。

役目を終えた登り窯や作業小屋を改装したギャラリーです。

陶芸の森のレジデンスアーティストの成果展や様々なテーマの企画点を開催するまちなか交流拠点です。

湖南市

湖南市 スタンプラリーお勧めコース(一例)

スタンプラリーお勧めコース(一例)下記コースは一例となります。他にも様々なスポットを巡るコースをご用意しています!

他のコースは、BIWA-TEKU(ビワテク)アプリの「スタンプラリー」メニューからご確認ください。

東海道五十三次の五十一番目の宿場町で、古くから伊勢路への街道として多くの往来がありました。

本陣2軒、旅籠など62軒を含む458軒が街道の両脇1.6kmにわたって建ち並び、京都から江戸へ向かう旅人が最初に泊まる宿場町として栄えました。

現在では本陣跡などがわずかに残っているだけですが、それでもかつての宿場の雰囲気が伝わってきます。

江戸末期に人気を博した浮世絵師・安藤広重の「東海道五十三次」で石部の田楽茶屋が描かれており、それをもとに再現されました。

東海道を歩く方のための休憩所となっています。うどんやそばなどの軽食も楽しめます。

鎮護国家・鬼門除けのため、元明天皇の勅令により創建。奈良時代・和銅年間(708)金粛菩薩良弁僧正が開祖した阿星寺五千坊の中心寺院のひとつです。

国宝である本堂は南北朝時代の延文5年(1360)に火災で焼失しましたが、同年観慶により再建されました。

境内を眼下に眺望できる散策道から紅葉に彩られた本堂と三重塔の美しさを堪能できます。

また、ヒノキの寄木造りの十八部衆(重文)の重圧感あふれる作風は必見です。

爽やかな自然に囲まれた丘陵地にある健康福祉ゾーン。

福祉施設の他、陶芸や木工の体験工房、瀧や水車があるせせらぎ水路、小さい子どもが遊べる大型遊具などがあります。

芝生広場はお弁当を食べるのに最適で、お昼寝をするのもいいかも?

四季を通じてゆっくりとした時の流れが楽しめます。湖南市の桜の名所のひとつです。

奈良時代・天平年間(729~749)中に金粛菩薩良弁僧正が建立した勅願寺。

聖武天皇が大仏造営のために紫香楽宮に遷都されていた時、良弁僧正に世継ぎができるよう祈請を申し出たところまもなく皇女(後の孝謙天皇)が降誕。

それに因み子安地蔵尊を行基菩薩に刻ませて本尊とし、皇女の長寿を願ったことから「長寿寺」という寺号を授かったことが始まりとされています。

山門から国宝の本堂に続く参道は200mのもみじのトンネル。紅葉の季節はもちろんのこと新緑の長寿寺も魅力的です。

孝徳天皇の白雉元年二月に阿星嶽より五色の御旗が降り祀られていたのが創祀と伝えられています。

旧社号を白雉神社と称していたが明治四十四年に上葦穂神社と改称。本殿は元禄八年正月十八日に再建されています。

湖南市3つの駅の真ん中に位置する駅です。市役所はここから徒歩5分。

ポイントがもらえる施設・イベントのご紹介(一例)

ポイントがもらえる施設・イベントのご紹介(一例)下記でご紹介している施設・イベントは一例となります。他にもポイントがもらえる施設・イベントがたくさんあります。

BIWA-TEKU(ビワテク)アプリの「ポイントをためる」メニューからご確認ください。

東近江市

東近江市 スタンプラリーお勧めコース(一例)

スタンプラリーお勧めコース(一例)下記コースは一例となります。他にも様々なスポットを巡るコースをご用意しています!

他のコースは、BIWA-TEKU(ビワテク)アプリの「スタンプラリー」メニューからご確認ください。

勝運の神 太郎坊・阿賀神社

階段を登り終えると天気が良ければ、きれいな空気と景色が待っています。

ポイントがもらえる施設・イベントのご紹介(一例)

ポイントがもらえる施設・イベントのご紹介(一例)下記でご紹介している施設・イベントは一例となります。他にもポイントがもらえる施設・イベントはたくさんあります。

BIWA-TEKU(ビワテク)アプリの「ポイントをためる」メニューからご確認ください。

スタンプラリーお勧めコース(一例)

スタンプラリーお勧めコース(一例)下記コースは一例となります。他にも様々なスポットを巡るコースをご用意しています!

他のコースは、BIWA-TEKU(ビワテク)アプリの「スタンプラリー」メニューからご確認ください。

豊臣秀次は、八幡山城の堀であったこの八幡堀を運河として利用し、琵琶湖を往来する船を八幡の町に寄港させました。また、八幡山城下は、かつての安土と同じく楽市楽座を取り入れたことから、商人の町として活気づきました。現在は映画やドラマのロケ地としても知られています。

近江商人の守護神として、千有余年の歴史を誇ります。多くの重要文化財が納められており、3月に左義長まつり、4月に八幡まつりが開催されます。

近江八幡市第一号名誉市民であるウィリアム・メレル・ヴォーリズが満喜子夫人とともに過ごした住居です。ヴォーリズの日常生活に関する数々の遺品や資料が保管・展示されています。

市内でも随一の大寺院であり、関ヶ原の合戦で勝利した徳川家康の上洛の際に宿泊場所となりました。朝鮮通信使の休憩場所や食事場所としても使用されました。

竜王町

竜王町 スタンプラリーお勧めコース(一例)

スタンプラリーお勧めコース(一例)下記コースは一例となります。他にも様々なスポットを巡るコースをご用意しています!

他のコースは、BIWA-TEKU(ビワテク)アプリの「スタンプラリー」メニューからご確認ください。

滋賀県竜王町の国道8号沿いに位置する道の駅で、源義経の鳥帽子の形をした屋根が目印です。「鏡の宿義経元服料理(要予約)」や「近江牛すき焼き御膳」などの定食メニューや焼き立てパン、手作り惣菜などが人気です。新鮮野菜やその場で精米する近江米の販売も行っています。

中世初頭、源氏の再興を願い京の鞍馬より奥州へ向かう牛若丸(遮那王)がここ鏡宿で元服した時、烏帽子をかぶる前に髪を結うなどした際にこの池水を汲み上げたと言われています。近くの鏡神社にはその時の烏帽子を掛けた松や水を汲んだ鉄製の盥(たらい)が伝わっています。

本殿に祀られる祭神は日本書紀垂仁天皇三年(約2,000年前)の条にみえる新羅(朝鮮半島南西部)国の王子、天日槍(あめのひぼこ)。神社周辺には古墳時代後期(約1,400年前)に焼かれた須恵器の窯跡があることから、製陶など古くから先進技術の始祖として崇敬を集めています。重要文化財の本殿は三間社流造(さんげんしゃながれづくり)、柿(こけら)葺きの南北朝時代の建築。神社境内参道には元服した源義経が烏帽子をかけた「烏帽子掛けの松」や、「弁慶の筵石」などがあります。

古墳時代後期(約1,400年前)に造られた円墳。直径約10m、規模は直径約10m、高さ約3mで、棺を安置する石室が残っています。

鏡山から派生する一つの支脈(尾根)の先端部にあたり、かつて周囲には古墳(小山)があります。本殿の祭神は素戔嗚尊(スサオノミコト)を祭っています。

新池の水面に映る鏡山は、山並みの美しさもあって、古来より歌枕として歌われています。竜王八景のひとつで、池に映る夕日が魅力的です。

日野川に注ぐ一級河川。 春になると桜が咲き誇ります。

彦根市

彦根市 スタンプラリーお勧めコース(一例)

スタンプラリーお勧めコース(一例)下記コースは一例となります。他にも様々なスポットを巡るコースをご用意しています!

他のコースは、BIWA-TEKU(ビワテク)アプリの「スタンプラリー」メニューからご確認ください。

江戸時代は武家屋敷でしたが、大正11年に公設市場が設置されました。彦根の台所として賑わってきた市場街商店街が、再開発で新しく生まれ変わりました。ガス燈が映える街並みは古き良き大正ロマンを再現。心を落ち着ける効果のある環境音が流れ、ここでしか味わえない出会いのある町です。

彦根城のお堀にかかる京橋からすぐ。白壁と黒格子の町屋風に統一された街並みは江戸時代の城下町をイメージしています。和菓子屋、洋菓子屋、地元ならではの商品を扱うお店が軒を並べ、古き時代と新しい時代の薫り漂う「OLD NEW TOWN」 です。

昭和6年、日本聖公会彦根聖愛教会の牧師で彦根高商の英語教師でもあったパーシー・アルメリン・スミス氏が両親を記念し、大工宮川庄助氏と協力して城町の堀端に建設しました。外観は寺社建築を模しながら、梁や扉には葡萄や十字といったキリスト教の文様が刻まれた独特の和風教会堂として貴重な建築です。

1996年の道路拡幅工事で解体後、市民や滋賀大関係者たちでつくるスミス会議が建物を譲り受け、2007年、保存運動が実を結び現在地に移築されました。国登録有形文化財。

由緒…彦根藩2代藩主井伊直孝公が彦根城築城の際建立。

祭神…菅原道真公(学問の神)

祭礼…彦根十日ゑびす際 商売繁盛・福笹を求め賑わう。

ハピネスひこね(彦根市北老人福祉センター)前です。

国宝【彦根城】や名勝【玄宮園】の直ぐ近くに立地し、歴史を感じる事が出来る公園です。園内には、大型遊具や競技施設などもあり、休日は多くの人で賑わいます。

城の北東にある大名庭園で、琵琶湖や中国の瀟湘(しょうしょう)八景にちなんで選ばれた近江八景を模してつくられました。4代藩主直興が延宝5年(1677年)に造営したとされています。毎年11月には「錦秋の玄宮園ライトアップ」が催され、大名庭園ならではの趣が味わえます。

井伊直弼は、11代藩主直中の14男として生まれました。 安政5年(1858年)4月、幕府の大老となった直弼は同年6月「日米友好通商条約」に調印して開国を断行しました。 しかし、偉業を成し遂げた直弼も、大老の信条を組むことのできなかった人々によって万延元年(1860年)3月3日桜田門外で春雪に血を染めて横死しました。ときに46歳でした。 この銅像は、最後の官職だった正四位上左近衛中将の正装をうつしたものです。

いろは松は中濠沿いの松並木で、江戸時代「松の下」と呼ばれていました。この場所は藩主の参勤、着城で必ず通る場所で、当時47本植えられていたことからいろは47文字にちなみ「いろは松」と呼ばれるようになりました。

城下町にピッタリな石畳の落ち着いた通りです。通りの石垣は彦根城築城のときの残石で、彦根城と同じ石垣の積み方(牛蒡積)になっています。

愛荘町

愛荘町 スタンプラリーお勧めコース(一例)

スタンプラリーお勧めコース(一例)下記コースは一例となります。他にも様々なスポットを巡るコースをご用意しています!

他のコースは、BIWA-TEKU(ビワテク)アプリの「スタンプラリー」メニューからご確認ください。

愛知川宿本陣跡にある情報発信施設。大正時代建築の旧近江銀行の建物を整備。中山道や観光情報の発信のほか、宿泊も可能。和風喫茶も併設しておりモーニングにランチ、カフェなどリーズナブルな価格で提供。

愛知川沿いにある公園。歌川広重がこの辺りから浮世絵(恵智川)を描いたといわれている。

近江鉄道愛知川駅~五箇荘駅間にかかる。明治中期に作られた現役のトラス橋梁としては貴重。国登録有形文化財。

愛知川渡河安全のために建立。毎年行われる祇園納涼祭花火大会は滋賀最古の歴史を持つ。

愛知川宿は中山道65番目の宿場町。常夜灯や石碑、商人屋敷などが今も残る。街路灯やびん細工手まりをモチーフにした欄干などが愛らしい。

江戸時代には旅籠屋を営んでいた日本料理店。明治天皇や明治期の偉人も訪れている。国登録有形文化財の部屋で本格的な日本料理を提供。

親鸞聖人ゆかりの寺院で、お手植えの紅梅がある。境内には大きなハナノキ・銀杏の木があり、秋には鮮やかに彩る。

聖徳太子が物部守屋との戦いの際に身を潜めたと伝わる神社。境内脇には幕府の禁令などが掲げられた「高札場」があったと言われている。

江戸期創業の老舗和菓子店。「きんかん大福」は日本経済新聞の変わり種大福で全国 1位となった名物品で食べ歩きにも最適。

豊郷町

豊郷町 スタンプラリーお勧めコース(一例)

スタンプラリーお勧めコース(一例)下記コースは一例となります。他にも様々なスポットを巡るコースをご用意しています!

他のコースは、BIWA-TEKU(ビワテク)アプリの「スタンプラリー」メニューからご確認ください。

明治32年に仮停車場として開業した歴史ある駅

現在の大手商社伊藤忠・丸紅の創始者で近江商人の筆頭として挙げられる、初代忠兵衛の旧邸、二代目忠兵衛の生家である本家において彼等の愛用品をはじめとする様々な資料を展示し、繊維卸から「総合商社」への道を招いたその足跡を紹介しています。

丸紅関係者で結成した酬徳会が初代を偲んで昭和10年築造したものです。園内には彼の肖像をはめ込んだ碑が建っています。

弓の名手と名高い「那須与一」の次男・石畑宗信という武将の城跡。

昭和12年に近江商人、商社「丸紅」の専務であった古川鉄治郎氏によって寄贈され、建築家ウィリアム・メレル・ヴォーリズ氏の設計で建てられました。当時は、「白亜の教育殿堂」「東洋一の小学校」といわれ、国の有形文化財に登録されています。

多賀町

多賀町 スタンプラリーお勧めコース(一例)

スタンプラリーお勧めコース(一例)下記コースは一例となります。他にも様々なスポットを巡るコースをご用意しています!

他のコースは、BIWA-TEKU(ビワテク)アプリの「スタンプラリー」メニューからご確認ください。

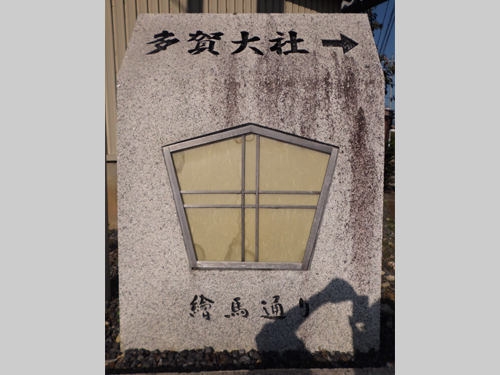

多賀大社へ続くもんぜん通りをはじめ、多賀町の見どころが満載のマップです。

まずは、もんぜん通りを抜け、多賀大社へLet's Go!!

ここからもんぜん通りの始まりです。

糸切餅や多賀そばをはじめ様々なお店が軒を連ねています。

ぜひ多賀大社までの散策をお楽しみください!!

願い事を書いた絵馬札を持ち、石の門をくぐり抜け叶?多賀門に絵馬札を結びます。ここからあなたの開運!がはじまるかも?!

絵馬札は、多賀大社前駅観光案内所で販売しています。

その他「開運!!近江の地獄めぐり、お多賀さんで開運!!」は500円で販売(9:15~15:00)しています。絵馬札のみの販売もあります。

多賀町のゆるキャラ「たがゆいちゃん」のグッズが揃っています。

運が良ければ、たがゆいちゃんに会えるかも?!

盛りだくさんの多賀町の観光スポットを、ご紹介させていただきます!!

ぜひお立ち寄りください。

胡宮神社は、敏達天皇の勅願とも言われ、多賀二座の一とも伝えられています。

古くは青龍山頂の「磐座」崇拝にその起源をなしており、鎌倉時代には、天台宗敏満寺の鎮護の神として栄えました。

48伽藍120坊の規模があり、浅井長政・織田信長の焼き討ちにあって衰退しましたが、1638年徳川家光により造営され復興を遂げました。灯篭に差し込む夕陽がすごくきれいな名所です!!

米原市

米原市 スタンプラリーお勧めコース(一例)

スタンプラリーお勧めコース(一例)下記コースは一例となります。他にも様々なスポットを巡るコースをご用意しています!

他のコースは、BIWA-TEKU(ビワテク)アプリの「スタンプラリー」メニューからご確認ください。

JR坂田駅です。

このコースは各ポイントを回ると7~8㎞程度のコースとなります。

車でお越しの場合は、コースの各ポイントのうち駐車場が利用できるポイントからスタートしてください。交通安全に気を付けて、無理のないようお願いします。

山内一豊の母「法秀院」のお墓です。

山内一豊は母とともに幼少期を、この米原市宇賀野の地で過ごしたとされています。

一般に長沢御坊の名で親しまれている福田寺は、本願寺の連枝寺でもあり、京都とのつながりが深い名刹です。

同寺の「公家奴振り」は、ここでだけしか見られず、県の無形民俗文化財に選定されています。

びわ湖畔のレジャーの拠点として、文化型とスポーツ型の両面を持った「学び、憩い、遊ぶ」をテーマとする複合文化施設です。

物産交流館さざなみ、軽食コーナー、お食事処母の郷、ふれあいドーム、テニスコート、ふれあい広場、くらしの工芸館、さくら公園など。

七夕伝説が語り継がれる神社です。

蛭子神社には織姫の墓とされる七夕石が、天野川を隔てた対岸の朝妻神社には、彦星の塚があります。

スタンプラリーお勧めコース(一例)

スタンプラリーお勧めコース(一例)下記コースは一例となります。他にも様々なスポットを巡るコースをご用意しています!

他のコースは、BIWA-TEKU(ビワテク)アプリの「スタンプラリー」メニューからご確認ください。

秀吉と長浜に関する資料の他、小堀遠州の美の世界、国友鉄砲、織物などの長浜の文化を紹介する歴史博物館。秀吉が初めて城持ち大名になった城で、秀吉出世城と呼ばれます。

観音堂は西国33所観音霊場の30番目の札所。国宝の唐門は、大坂城の極楽門を移築したもので現存する唯一の大坂城遺構です。

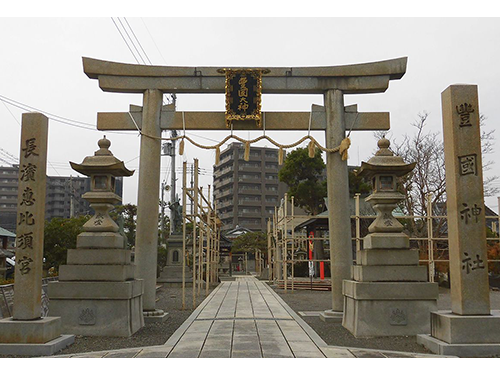

秀吉を祀る神社で、秀吉信仰が禁止された江戸時代は恵比須神を祀る神社の奥社で密かに祀っていました。

秀吉が男子誕生の祝いに町民に砂金を配ったことから始まったとされる曳山まつりを紹介する博物館です。

1069年に創建されましたが、その後の戦乱で衰退していたのを秀吉の寄進により復興しました。曳山まつりの会場でもあります。

台所門は、秀吉時代の長浜城の大手門が移築されており、本堂や大広間は伏見城の遺構と伝わっています。

表門は、秀吉時代の長浜上の搦手門と伝わっています。本堂には、大坂城落城の時に持ち出された秀吉の木像が安置されています。

高島市

高島市 スタンプラリーお勧めコース(一例)

スタンプラリーお勧めコース(一例)下記コースは一例となります。他にも様々なスポットを巡るコースをご用意しています!

他のコースは、BIWA-TEKU(ビワテク)アプリの「スタンプラリー」メニューからご確認ください。

古代より湖路と陸路の交わる要衝であったこの地に、天正6年、大溝城が築城されました。

湖岸の入江に築かれ、琵琶湖と内湖を天然の濠として巧みに取り込んだ水城で、明智光秀の設計と伝えられています。

織田信長による琵琶湖を囲む4つの水城を結んだ湖上ネットワークの一端を担う重要な城でした。

現在も残る天守台の石垣には、近世城郭初期の築城技術の特徴である野面積みがよくとどめられており、市の史跡(大溝城本丸跡)に指定されています。

近世から近代にかけて、乙女ヶ池は「洞海(どうかい)」というのが正式名称でしたが、昭和50年代になると「乙女ヶ池」と書かれている地図が現われ、この名前が定着していきました。

太鼓橋は、平成3年から5年にかけて、滋賀県が乙女ヶ池周辺を園地公園として整備したときに造られました。

NHK朝の連続テレビ小説「ごちそうさん」で、主人公の二人が結婚を誓うシーンがこの太鼓橋のうえで撮影され、恋がかなう架け橋としても話題です。

琵琶湖と乙女ヶ池を画する砂州の中ほどにあり、(大溝)日吉神社の氏子域の南端にあたります。

神輿は琵琶湖側ではなく乙女ヶ池側にむけておかれ、乙女ヶ池が強く意識された配置となっています。

大きな常夜灯もあり、大溝から他所への境界として意識された場所であったことがわかります。

昭和16年4月、旧制第四高等学校(現金沢大学)の漕艇部員11名が琵琶湖縦断を試み、大津市から今津町まで漕ぎましたが、4月6日、大津市へ帰る途中に比良八荒の季節風にあい、萩の浜の沖1.5Kmの地点で波涛のために湖底に沈んでしまいました。

その遭難死を悼み、四高の関係者と地元大溝の人々が千本の桜の苗木を植え、「四高桜の碑」を建立しました。

城下町の町割りの整備によってつくられた飲用・防火用の生活用水路です。水路は元々側面・底面を切り石の石組みで構築したものでしたが、現在では白いタイルで化粧されています。

大溝陣屋の正門で、総門を境にして、南は武家屋敷地、北は町人地として区画されていました。宝暦5年に大修理し、現在に至っています。

大溝陣屋関連の唯一現存する建造物で、市指定文化財になっており、総門はいつでも通ることができます。

現在は、重要文化的景観「大溝の水辺景観」の案内窓口「大溝まちなみ案内処 総門」として、地域の情報発信をおこなっています。

事前予約制で、ガイド付のまちあるきツアーも行なっています。

(希望日の1週間前までに要予約)

郭内・湊・日吉神社北側の山手地区で使われる「山水」と呼ばれる、古式上水道システムです。

この水は「殿さんの水」とも呼ばれ、大溝城内でも使われていたという伝承をもっています。

分水のため、ところどころにタチアガリ(タチアゲ)と呼ばれる施設をつくり、水位を高くしています。

日吉神社は、城下町の西の山麓に位置する大津市坂本の日吉神社を勧請した神社です。

境内の中心は参道の長い階段を上ったところにあり、大溝の産土神として信仰を集めました。

旧暦四月朔日(現在は5月4日)に大溝祭を行い、5基の曳山(湊・巴・宝・勇・龍)が城下町を巡行します。

スタンプラリーお勧めコース(一例)

スタンプラリーお勧めコース(一例)下記コースは一例となります。他にも様々なスポットを巡るコースをご用意しています!

他のコースは、BIWA-TEKU(ビワテク)アプリの「スタンプラリー」メニューからご確認ください。

御祭神は国常立尊(くにのとこたちのみこと)です。由緒によると、白鳳2年に日吉大神がこの地に神仏の来臨があると伝えられて国常立尊を祀られました。元亀2年(1571年)に兵火に遭い栗太郡志那中村に転座されましたが、天正年間(1573年~1593年)に現在の地に遷座されたといわれています。

坂本城は、織田信長が元亀2年(1571年)の延暦寺焼き討ちの跡に明智光秀に築かせた城で、この石碑は西近江路から東南寺への入口に位置しています。

天台宗寺院。延暦年間(782年~806年)に伝教大師が創立した寺で、比叡山の東南にあたる戸津ヶ浜に位置することから東南寺と呼ばれるようになりました。寛永15年(1638年)に高島郡今津にあった一堂をこの地に移したので、別名を「今津堂」とも呼ばれています。

明智光秀が築城した坂本城の城内と推定される場所にあります。その由来は、坂本城落城の際に光秀の脇差と宝物を埋めた場所であり、地元では明智一族の墓所であると伝えられています。

坂本城跡のすぐ近くにある公園で、明智光秀の石造と解説版があります。琵琶湖の浜辺にも出られることから、水城であった坂本城の雰囲気が体感できます。駐車場とトイレがあるため、坂本城跡の散策に便利です。

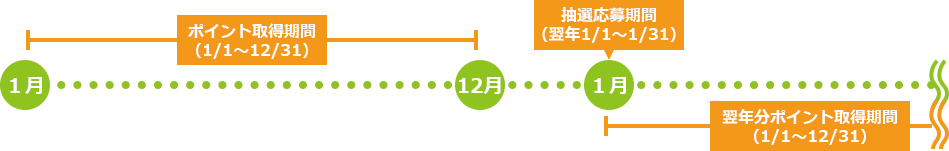

賞品の抽選応募は毎年1月に行われます。

1月1日から12月末までにためたポイントを、翌年1月の応募に使用できます。

BIWA-TEKUアプリ「抽選に応募」より応募してください。

賞品の詳細は、賞品一覧ページをご覧ください。

対応環境:iOS13以降の対応端末・Android9.0以降の対応端末

※BIWA-TEKUアプリの歩数はOS標準のヘルスアプリ(iOS:ヘルスケア/Android:GoogleFit、ヘルスコネクト)と連携しています。他の歩数計や歩数計アプリ等とは連携しておりませんのでご了承ください。

※2025年1月以降Android端末でBIWA-TEKUアプリをご利用いただくには、Google Fitとヘルスコネクトアプリとの連携が必要です。連携に伴い2025年1月以降、Android 8以下のスマホではBIWA-TEKUアプリをご利用いただけなくなります。(お持ちのスマホのAndroidのバージョンをお確かめください)

ご理解のほどよろしくお願いいたします。